SEGREGADOS

Entre 1930 e 1970, milhares de brasileiros foram retirados de suas casas e segregados em hospitais-colônia por terem hanseníase, a estigmatizante lepra. Em Santa Catarina, não foi diferente. Nesta reportagem, o DC reconta esta saga a partir da história de amor que uniu Benício e Sita Pereira. Eles superaram a dor e a solidão e sonham com o fim do preconceito

ISOLADOS DE TUDO

Benício Pereira tinha 17 anos quando ouviu o portão se fechando às suas costas. Aquele som jamais sairia da sua memória. “A noite da chegada foi a mais fria de todos os invernos da minha vida, e eu estava aterrorizado”, contou, muitas décadas depois, no livro que publicou sobre as memórias como interno do Hospital Colônia Santa Teresa, construído no interior do município de São Pedro de Alcântara, longe de tudo e de todos, para isolar os doentes catarinenses acometidos pela hanseníase – na época ainda chamada de lepra – e de onde, até então, jamais alguém havia recebido alta.

A doença ainda não tinha cura, e o único meio encontrado pelo governo federal para evitar que a epidemia se alastrasse era segregando os doentes, o que já era praxe em outros países. Milhares de brasileiros foram submetidos à clausura compulsória no século passado. Muitos jamais retornariam às suas vidas normais.

Natural de Imbituba, Benício já tinha profissão antes de ser levado para a Colônia Santa Teresa, em 1947. Trabalhava no porto, com carteira assinada e tudo. Teve que abandonar a família, o trabalho e o futuro promissor na Companhia Docas. Foi transportado em uma ambulância, apenas com a roupa do corpo, como aconteceu com todas as outras pessoas que tinham a doença. Os primeiros casos de cura da hanseníase foram anunciados em 1949, levando esperança aos pacientes segregados em hospitais-colônias por todo o mundo. Muitos anos ainda se passariam, porém, até que as internações dos doentes deixassem de ser obrigatórias.

Hoje, aos 85 anos e com uma memória de dar inveja, Benício precisa conviver com algumas sequelas da doença, da qual ficou curado há mais de 50 anos. Ao seu lado permanece a inseparável companheira Sita Eger, de 84 anos, com quem se casou há 64, na igreja da Colônia Santa Teresa. A história dela não é menos trágica: também foi vítima da hanseníase, da segregação e do preconceito. Tinha apenas nove anos quando a “polícia da saúde” invadiu a sua casa, em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, e mudou para sempre a história da família. Seus pais morreriam na Colônia, primeiro a mãe e, bem mais tarde, o pai. Os irmãos tiveram diferentes destinos, mas voltariam a se encontrar mais adiante e são unidos até hoje.

Benício e Sita vivem atualmente na comunidade de Enseada de Brito, em Palhoça, têm cinco filhas, sete netos e dois bisnetos. A história deles representa a de milhares de outros brasileiros (hoje são um milhão de portadores da doença no mundo) que sofreram esta mesma segregação por serem vítimas da hanseníase, doença milenar que carrega um estigma difícil de ser apagado.

Soldados anônimos

na batalha contra a doença

A Campanha Nacional de Combate à Lepra tomou vulto no Brasil na década de 1930, embora a doença já fosse uma preocupação das autoridades há bem mais tempo. Em Santa Catarina criou-se a Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra. Todos tinham muito medo de contraí-la. Pouco se sabia sobre as formas de contágio, mas era de conhecimento geral que a doença não tinha cura, e que suas vítimas padeciam muito, com dores lancinantes e graves deformações físicas.

O presidente Getúlio Vargas decidiu, então, segundo modelos estrangeiros, criar hospitais-colônias em todos os estados brasileiros e mandar para lá – sem autorização para saírem – todas as pessoas acometidas pela doença. Quem não queria ir por bem era levado à força. O ano de 1937 marca o início dessas políticas saneadoras do Estado Novo. Acreditava-se que com o isolamento dos contaminados, de forma compulsória, seria possível eliminar os focos da doença.

Nas décadas de 1930, 40 e 50, milhares de brasileiros tiveram suas casas incendiadas, famílias inteiras foram perseguidas e sequestradas para serem internadas nestas colônias, que funcionavam como minicidades. Não à toa, muitas pessoas chamaram este episódio de holocausto hanseniano.

O que parecia ser um caminho sem volta, porém, tornou-se esperança a partir da segunda metade da década de 1940, quando um medicamento chamado de sulfona começou a apresentar resultados positivos e a regressão de alguns casos da doença deixou governo, médicos e pacientes muito animados no mundo inteiro. O remédio demorou a ser fabricado em alta escala e sua distribuição nas colônias brasileiras só aconteceria nas décadas seguintes.

– As injeções eram doídas, as doses do medicamento ainda estavam sendo testadas, e muita gente sofreu fazendo o tratamento. Teve inclusive quem não resistiu, mas pela primeira vez os médicos estavam conseguindo casos de cura – conta Benício.

Ele e Sita, assim como a maioria dos pacientes da Colônia Santa Teresa, ficaram curados. A alta hospitalar chegava depois que 12 exames de sangue consecutivos se mostrassem negativados para o bacilo Mycobacterium leprae, transmissor da doença. Os ex-internos que tiveram mais sorte reencontraram suas famílias fora das colônias e refizeram seus laços afetivos. Outros, porém, vivem até hoje nos locais onde foram segregados, porque já não tinham mais para onde voltar ou estavam muito debilitados pela doença.

A Santa Teresa foi o único hospital-colônia construído em Santa Catarina, e chegou a ter uma lotação média de 500 internos ao mesmo tempo. Agora, restam apenas 28, todos idosos. Apesar de curados, apresentam sequelas da doença, como incapacidades e deformidades físicas e membros enrijecidos. Mesmo aqueles ex-doentes que reconstruíram suas vidas fora dos muros das colônias ainda estão longe de se livrarem das marcas do passado. Não são as sequelas físicas da hanseníase o que mais incomoda. O que dói de verdade é o estigma, o preconceito que se perpetua desde os tempos bíblicos.

Não é difícil entender o porquê da maioria dos ex-internos preferir o anonimato. “Lepra” é uma palavra maldita. O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa informa que, “no sentido figurativo, leproso é aquele cujo convívio é maléfico ou extremamente desagradável, uma pessoa perversa, ruim, que provoca repulsa, nojo”. Como suportar viver sob este estigma? Benício e Sita aprenderam a superar as adversidades. Mas nem todos tiveram a mesma força e coragem.

“Transformamos uma história de dor em uma história de esperança, de amor, de superação e de heroísmo”, ele escreveu no livro de memórias.

– Somos heróis invisíveis, é bem verdade, soldados anônimos de uma guerra vencida na força do trabalho – orgulha-se.

E não é sem razão: os “excluídos pela lepra” construíram uma das mais incríveis e significativas experiências comunitárias já vividas na história da humanidade.

A noite da chegada foi a mais fria de todos os invernos da minha vida, e eu estava aterrorizado

O Parlatório era o ponto de encontro entre pacientes e familiares. Ninguém se tocava,

o contato, mudo, era feito através de um vidro que os separava.

Em 05 de janeiro de 1949 a criança Iodete Braz entra no Educandário. Seu pai, hanseniano, foi para a Colônia Santa Teresa e sua mãe, temendo não conseguir sustentar os filhos colocou-os no Educandário e foi morar com o marido.

D. Iodete Braz conta que nos banheiros alguns chuveiros possuíam água quente

e outros somente fria. O banho era obrigatório de qualquer maneira.

Leandro é um dos 27 moradores da Colônia Santa Teresa.

Benício e Sita contam a história da hanseníase, como se conheceram, casaram,

tiveram filhos e construíram a vida à partir da Colônia Santa Teresa.

Rua da Colônia Santa Teresa indica que há moradores ainda hoje. Durante anos as pessoas que

receberam alta não comentaram sobre a enfermidade com medo de sofrerem preconceito.

Os hansenianos tinham que viver na Colônia, afastados da sociedade,

à sombra do mundo que os cercava.

O tratamento hostil em relação aos portadores da hanseníase, mesmo curados, fez com que muitas pessoas

jamais voltassem à vida fora da Colônia. Conçalves Luiz Constantino ainda vive na Colônia Santa Teresa.

Presidente do GPH (Grupo Catarinense Pró-Hansenianos, Luiz Henrique Hessmann abre o portão da Colônia Santa Teresa. Durante anos os pacientes ficaram enclausurados por conta da enfermidade, assim como por preconceito.

<

>

CIDADE DOS EXCLUÍDOS

O Hospital-Colônia Santa Teresa foi inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas e pelo interventor de Santa Catarina, Nereu Ramos, no dia 11 de março de 1940. Ocupava uma grande área de terras em São Pedro de Alcântara e contava com uma infraestrutura que surpreendia quem esperava encontrar apenas um asilo para doentes. “Era, na verdade, uma pequena cidade plantada entre vales e colinas. Tínhamos prefeitura, cartório, juiz de paz, escola, capela, pequenos comércios, cemitério, lavouras, criação de gado e até moeda própria”, relata Benício em seu livro Santa Teresa Um Novo Horizonte, escrito em 2002.

Os internos aprendiam várias profissões. Havia pavilhões femininos, masculinos e para crianças e adolescentes, além de algumas ruas com casas para quem fosse casado. Existia inclusive uma delegacia de polícia, onde os atos considerados indisciplinares eram corrigidos com prisões. ”Tratava-se, enfim, de uma cidade fora do mapa, os cidadãos não pagavam os impostos convencionais, porém, desses, era cobrado o maior de todos os bens que o homem pode ter sobre a terra: a sua liberdade”, ressaltou o escritor.

São Pedro de Alcântara

Hospital-colônia

Passe o mouse sobre a imagem e confira detalhes de como funcionava a instituição

Rio Imaruim

Separava o público, que ia ver os espetáculos de teatro, como A Paixão de Cristo, encenado pelos doentes.

Teatro Teresa Ramos

Abrigava duas salas distintas: o cinema (onde também faziam peças de teatro) e o cassino.

Quadra de esportes

O futebol era o esporte mais praticado. Havia dois times fortes: Flamengo e União, que participavam de torneios pelo Brasil.

Av. Getúlio Vargas

A avenida principal tinha o nome do presidente Getúlio Vargas, que participou da inauguração em 11 de março de 1940.

Igreja católica

Foi o lugar dos batizados, primeira comunhão e casamentos dos internos. Hoje está reformada.

Casas geminadas

Abrigavam, cada uma delas, duas famílias. Só podiam morar lá pessoas casadas.

Pavilhões

Comportavam 20 leitos:

– 7 pavilhões masculinos

– 4 femininos

–1 infantil

Hoje a metade está desativada.

Parlatórtio

Lugar das visitas, que separava os doentes dos visitantes.

Museu

A casa onde morava o padre que atendia os doentes foi transformada em um museu, onde se guarda o acervo com objetos usados no hospital, fotografias e máquinas antigas.

Agricultura

Eram destinados lotes para as pessoas que quisessem trabalhar na agricultura de subsistência. Os internos mantinham hortas, vacas, galinheiro. Muitos viviam do que plantavam.

ENTENDA A DOENÇA

A causa

A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular.

Transmissão

Pelas vias aéreas (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro) por pacientes sem tratamento — aqueles que estão sendo tratados deixam de transmitir.

Sintomas

Dormências, dor nos nervos de braços, mãos, pernas e pés; lesões de pele com alteração da sensibilidade e diminuição da força muscular.

Diagnóstico

É fundamental diagnosticar a doença precocemente, pois evita a evolução da enfermidade para as incapacidades e deformidades físicas.

Tratamento

Todos os casos de hanseníase têm cura.O tratamento, oferecido pelo SUS, consiste em um coquetel de antibióticos, tomado uma vez por mês

Acompanhamento

As doses e tempo variam conforme a classificação da doença. Também são adotados cuidados com olhos, mãos e pés para prevenção de incapacidades.

Prevenção

A pessoa que convive com o doente também dever ser examinada. A hanseníase é uma doença de investigação obrigatória (unidades de saúde devem identificar a origem da contaminação e notificar os casos).

SEPARADOS

PELA ÁGUA DO RIO

A vida na Colônia Santa Teresa não era apenas tristeza, saudade e tratamento médico. Até para evitar as fugas e o descontentamento, a administração procurava oferecer distração aos internos, com arte, cultura e esportes.

– Tínhamos cinema (às vezes com filmes que ainda nem estavam em cartaz em Florianópolis), teatro, música, coral, bandas que tocavam pelas ruas da “cidade”, bailes de carnaval com blocos preparados pelos próprios pacientes, futebol, vôlei e basquete, pescaria, caçadas, brincadeiras de boi-de-mamão e grupos de escoteiros e bandeirantes – conta Sita Pereira, ao ressaltar que viveram momentos muito divertidos na Colônia, apesar de tudo. Também não faltava o acompanhamento espiritual, por meio das 14 religiosas da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José e dos padres que cuidavam da Capela.

Havia ainda uma rádio dentro do hospital, a Difusora Santa Teresa, cujo alcance chegava a comunidades próximas. Transmitia programação musical, missas e novelas da Rádio Nacional. Benício Pereira era um dos locutores e tinha muitos ouvintes e fãs, entre as quais estava Sita, que pouco depois viria a ser sua namorada. De todas as manifestações artísticas praticadas no confinamento, a mais extraordinária de todas foi, sem dúvida, o teatro, que projetou Santa Teresa no Brasil inteiro.

No final dos anos 1940, o capelão do hospital era o frei polonês Daniel Kromer, apaixonado pela missão de cuidar da alma e da autoestima dos enfermos e também um aficionado pelo teatro. Decidiu encenar na Colônia um espetáculo sobre a vida e paixão de Cristo, com mais de quatro horas de duração, ao ar livre, tendo como atores os próprios doentes. Benício fez o papel de Jesus, e Sita foi o Anjo Gabriel.

– Depois de uma primeira apresentação interna aclamada por todos, recebemos incentivos e, nos anos de 1951 e 1952, redobramos os ensaios. Com 250 personagens, o drama foi reapresentado para um público de aproximadamente 10 mil pessoas (pagantes) a cada edição, com o título de Oberammergau Brasiliense – lembra Benício.

Para receber o público, que chegava de toda a região, arquibancadas de madeira foram construídas nas colinas fronteiriças ao hospital, de onde se avistava o palco em uma gruta natural. Apenas as águas do rio Imaruim separavam a imensa plateia dos doentes. A iniciativa, até então inédita, ganhou repercussão nacional e internacional, com direito inclusive a cobertura de oito páginas na revista O Cruzeiro, a mais importante da época, além de jornais da América do Norte e da Europa elogiando a encenação. Houve inclusive crítico que considerou a “peça dos lázaros” como “o maior acontecimento teatral no Brasil em 1952”.

Ônibus levavam parentes para visitar os doentes

Familiares ficavam separados dos pacientes, primeiro por paredes de vidro e,

mjais tarde, por cercas, a fim de evitar o contágio

Avenida principal da colônia, chamada de Getúlio Vargas, era local de

muito movimento, especialmente nos finais de semana

Bloco carnavalesco, uma das principais atrações dos internos,

que gostavam de pular o Carnaval

Almoços ao ar livre, em dias de festa, em frente ao Pavilhão de Diversões

Crianças e adolescentes da Colônia Santa Teresa, no dia da

Primeira Comunhão, na década de 1950

Benício Pereira faz o papel de Jesus na peça teatral "A Paixão de Cristo", apresentada

pelos pacientes do hospital-colônia Santa Teresa nos anos de 1951 e 1952

Revista "O Cruzeiro" faz reportagem de oito páginas sobre a peça teatral "A Paixão de Cristo",

apresentada pelos pacientes do hospital-colônia Santa Teresa em 1952

Foto tirada durante a construção da colônia, nos anos 1940

Dia da inauguração do Hospital-Colônia, com as presenças do presidente e do governador

Foto aérea da Colônia Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, datada do ano 2000

Festa de casamento na Colônia Santa Teresa

<

>

NORMAS RÍGIDAS

DE CONVIVÊNCIA

Se por um lado os confinados tinham momentos de lazer e cultura na Colônia Santa Teresa, por outro, precisavam se sujeitar a normas rígidas de convivência.

– Nos tratavam como prisioneiros, sem que nenhum mal tivéssemos cometido – recorda Benício.

O “policiamento” da Colônia, assim como a maioria das demais funções internas, era desempenhado por pacientes, que chegavam a ser extremamente brutos. “Alguns tinham vindo de localidades onde imperava o barbarismo, o dizimar de bugres (assim se referiam aos índios) e desconhecedores de direitos humanos, que recebiam a incumbência de manter a ordem. Julgando-se intocáveis, aplicavam quase sempre a força bruta para demonstrar superioridade, ou, quem sabe ainda, para descarregar seu inconformismo pelo fato de estarem também confinados”, explica o ex-interno, no livro que escreveu sobre suas memórias. A situação só começou a mudar, segundo ele, quando pessoas de um nível cultural mais elevado passaram a ser internadas (como professores, advogados e médicos) e que, conhecedoras de seus direitos, contribuíram para que ordens absurdas fossem aos poucos sendo abolidas.

Nos primeiros anos de instalação da Colônia não era permitido namorar ou casar. Foram vários os casos de namoros censurados e punidos com prisão. Benício e Sita tiveram um pouco mais de sorte, pois nos anos 50 já havia licença para namorar, casar e morar juntos em uma das casas do complexo (que eram divididas entre duas famílias). Embora permitido, o namoro acontecia dentro da mesma filosofia de rigidez.

Não era fácil encontrar profissionais que aceitassem trabalhar dentro dos hospitais–colônia. Eles precisavam enfrentar o medo da lepra, ainda uma doença sem cura, contagiosa e cercada de tabus e estigmas. Diante desse problema, o Brasil pediu que viessem da Alemanha algumas religiosas da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José para atuarem primeiro na Colônia de São Roque, no Paraná. Depois, algumas irmãs, que estavam no Convento de Angelina (SC), assumiram a assistência aos doentes da Colônia Santa Teresa e do Educandário Santa Catarina, destinado aos filhos dos internos.

CERCAS E PAREDES ENTRE PAIS E FILHOS

De todas as lembranças que a vida na Colônia Santa Teresa traz aos ex-internos, as mais tristes estão relacionadas às separações das famílias, que tomavam dimensões de tragédia quando envolviam crianças. Os pais de Sita Pereira tinham uma boa situação financeira. Eram donos de grandes áreas de terras, criação de gado e engenhos em Luiz Alves, no Vale do Itajaí. Quando a “polícia da saúde” os capturou, levou todos de uma vez para a ambulância: o pai, a mãe e os 10 filhos, a maioria crianças.

– Pegaram a gente como estávamos, de pijama, descalços, e empurraram pra dentro da ambulância – lembra Sita.

O pai e os dois irmãos mais velhos conseguiram permissão, mais tarde, para voltar à casa e venderem todos os bens, o que fizeram “a troco de banana”, segundo Sita. Depois voltaram para o confinamento.

Na chegada ao asilo, o pior dos momentos para a família foi quando separaram as crianças dos adultos. Os pais e os filhos maiores ficaram na Colônia. As crianças e adolescentes foram levadas para o Educandário Santa Catarina, às margens da BR-101, em São José, onde permaneciam em observação por um período, no preventório. Se estivessem contaminadas pela hanseníase, iam para o asilo. Se fossem saudáveis, ficavam no educandário com as religiosas ou, então, eram adotadas por outras famílias. Milhares de pais e mães em todo o Brasil nunca mais souberam de seus filhos depois de entrarem para as colônias. Com os recém-nascidos (mesmo aqueles gerados no confinamento) acontecia o mesmo.

As crianças internas do educandário raramente podiam visitar seus pais na Colônia. Eram duas ou três vezes ao ano.

_ Festejávamos o dia de Natal duas vezes no Santa Teresa. A primeira, dia 25, como todo mundo. A segunda, dia 26, que é quando recebíamos a visita de nossos filhos – lembra Sita, sem esconder a emoção de reviver aqueles momentos. Mas beijar e abraçar um filho era impossível. Para evitar a aproximação e um temerário contágio da doença, um grosso vidro protegia o “mundo saudável” do “doente”, à semelhança dos existentes nos presídios de segurança máxima. Mais tarde o vidro foi substituído por cercas de arame, o que humanizou um pouco os encontros entre pais e filhos.

Dos 10 filhos da família Eger (sobrenome de solteira), apenas Sita e uma irmã desenvolveram a doença, e depois de quatro anos no educandário elas foram transferidas para a Colônia, onde passaram a morar com os pais.

A mãe de Sita morreu nova, de tuberculose, e ela passou a adolescência ajudando seu pai, que mesmo dentro da Colônia tinha uma pequena criação de gado e lavoura, cuja produção era vendida aos demais internos que tinham dinheiro para pagar.

Sita e Benício no dia do casamento na colônia

Benício Pereira pediu Sita em casamento. Decidiram noivar em 1950. Ele tinha 20 anos, ela 19. “Quando se passava da condição de namorado para noivo gozava-se de um pouco mais de liberdade na Colônia”, contou o ex-interno no seu livro. Naquela época Benício trabalhava como enfermeiro – uma das várias profissões que aprendeu no confinamento – e foi pedir ao diretor da Colônia Santa Teresa permissão para ir até Florianópolis comprar as alianças e o material necessário para o enxoval da noiva. O diretor negou, e os dois travaram o seguinte diálogo:

– Como não é possível, senhor diretor, se já existe tal licença para outras pessoas? Creio que este direito é extensivo a todos! Até por que eu não estou praticando nenhum ato indecente. E lhe afirmo: se não me conceder a licença, eu irei de qualquer forma, a não ser que seja detido antes.

Benício diz que ainda lembra, como se fosse hoje, da resposta do diretor:

– Você pode ir. Tome a sua decisão. Quando você retornar, eu tomarei a minha!

No outro dia Benício atravessou o rio, aos fundos, que delimitava a Colônia, e tomou um ônibus para a Capital. Regressou à tarde com as compras e entrou pela portaria oficial.

– Fui recepcionado, sem surpresa, pelos guardas que esperavam para me prender. Antes, porém, pedi educadamente que permitissem ao menos entregar as compras para a minha noiva. Coloquei a aliança no dedo dela e antes mesmo do beijo fui levado para a cadeia. Só saí depois de seis dias, isso porque a direção necessitava de meus serviços como enfermeiro – ressalta.

O casamento aconteceu poucos meses depois, na capela da Colônia, que estava repleta de convidados, todos também internos do asilo. Sita desfilava feliz com seu belo vestido de noiva, cujo tecido foi escolhido e comprado por Benício naquele dia em que fugiu para comprar as alianças. As roupas foram confeccionadas por Sita e outras companheiras de confinamento, que aprenderam o ofício dentro da Colônia Santa Teresa e tornaram-se exímias costureiras, profissão que a mulher de Benício abraçou também.

A ALTA QUE VIROU SEPARAÇÃO

A vida transcorria com certa normalidade para o casal, mesmo vivendo na “Cidade dos Excluídos”, até que no dia 31 de dezembro de 1952 Benício recebeu a alta hospitalar. Os exames de sangue confirmavam que ele estava curado.

– Era o fim do pesadelo, pois sair da Colônia com alta era o sonho de todos – diz.

Havia, porém, um problema: Sita estava grávida do primeiro filho e ela ainda não havia recebido alta, então teria que continuar morando no hospital. Além disso, Benício não sabia como enfrentar o mundo “lá fora”, sem condição financeira nem preparo psicológico para este momento. Ele tinha apenas uma aposentadoria, paga pelo governo aos doentes de hanseníase.

– Saíamos do confinamento sem nenhuma forma de apoio e ainda tendo que enfrentar o preconceito dos outros. Fiquei literalmente perambulando, fazendo um bico aqui, outro acolá. Só não passei necessidade porque meus pais, que ainda viviam, acolheram-me em sua modesta casa.

Na Colônia, Sita passou a viver triste e angustiada. Além de estar longe do marido carregava no ventre um filho que ela sabia que assim que nascesse seria arrancado de seus braços e levado para o educandário, onde permaneceria até que sua sorte fosse decidida. Havia três possibilidades: o nenê ficaria no internato com as freiras, seria adotado por uma família de fora ou, caso também apresentasse a doença dos pais, poderia ser mandado para a Colônia.

– Eu nunca cheguei a ver o rostinho da minha filha, não deixaram. Assim que ela nasceu a levaram. Ela adoeceu e morreu com apenas três meses – conta Sita, com seus olhos azuis denunciando a emoção que tempo nenhum conseguiu apagar.

Benício e Sita permaneceram um ano e meio separados, ela na Colônia e ele em busca de emprego e lutando contra o preconceito “no mundo lá fora”. Quando Sita recebeu alta, ele já havia construído uma casinha, sem energia elétrica nem água encanada, onde passaram a viver. Tiveram três filhas, todas saudáveis. A mais velha é Iolanda, hoje com 60 anos. Mas o tão esperado “final feliz” ainda não seria desta vez. Sita ficou muito doente, teve tuberculose e estava grávida novamente. Benício também não andava bem de saúde. Por conta própria, decidiram voltar para a Colônia Santa Teresa para se tratarem – um direito concedido a todos os ex-pacientes. Ficaram lá por mais cinco longos anos, até 1964. Durante este tempo os cuidados das duas meninas mais velhas foram divididos entre os avós paternos e um colégio interno das irmãs franciscanas, próximo a Corupá. A caçula Irene foi adotada pela tia materna. Quando finalmente voltaram para casa, Sita teve mais duas filhas.

Hoje quase todas as filhas moram perto, e as reuniões em família são frequentes. Aos 84 anos, Sita gosta de cantarolar e está sempre de bem com a vida.

– Não seríamos nada do que somos hoje se não tivéssemos passado por tudo isso e resistido – diz.

Festejávamos o dia de Natal duas vezes em Santa Teresa. A primeira, dia 25, como todo mundo. A segunda, dia 26, que é quando recebíamos as crianças

HOMEM AGRADECIDO

Os internos que recebiam alta da Colônia Santa Teresa saíam de lá aptos a seguirem várias profissões, aprendidas durante os anos de confinamento. Sita tornou-se uma exímia costureira e bordadeira, profissão que seguiu por mais de 30 anos. Benício fez um pouco de tudo: foi enfermeiro, radialista, funcionário de clube esportivo, escritor, poeta e pintor. Na sua casa, na comunidade de Enseada de Brito, em Palhoça, e nas casas das filhas, estão pendurados muitos dos quadros que pintou. A maior e mais importante de suas obras, no entanto, está exposta até hoje na Igreja Católica do bairro Coloninha, em Florianópolis, onde morou durante vários anos e fez muitos amigos. São os quadros das estações da Via Sacra, que representam o martírio de Jesus.

Apesar de ter sentido a dor da separação da família quando foi levado para o hospital-colônia, Benício Pereira não se mostra um homem amargurado. Ele acredita que as instituições foram a melhor solução para os doentes e para a sociedade.

“Na época, por se tratar de um mal que trazia o desprezo pelos portadores, reforçados por terríveis relatos bíblicos, o que de melhor aconteceu foi, sem dúvida, os hospitais-colônia. Mesmo com toda a dureza da época, o doente passou a respirar novos ares. Ali havia alimentação, higiene e principalmente calor humano. Os doentes, na convivência, tornaram-se irmãos”, escreveu.

Benício também se tornou um líder na defesa dos interesses dos ex-internos. Em 1989, junto com outros companheiros, fundou o Grupo Catarinense Pró-hanseniano e a Associação Catarinense de Hansenianos, que presidiu durante 15 anos, hoje dirigida por Luiz Henrique Hessmann.

Desde 1964 os ex-pacientes de todas as colônias do país contam com uma pensão especial do INSS, a titulo de aposentadoria. Outra grande conquista viria em 2007: uma indenização pelos danos físicos, psíquicos, morais e afetivos causados pelo isolamento.

O Brasil foi o segundo país do mundo, sucedendo o Japão, a reconhecer essa dívida social. Atualmente, a lei beneficia 6.428 pessoas no Brasil e 431 nos três estados do Sul com o pagamento de R$ 788 mensais, segundo dados da Assessoria de Benefício da Superintendência Regional Sul do INSS. Aos 85 anos, Benício não participa mais ativamente das comissões e entidades, mas todas as decisões do grupo são tomadas somente depois de ouvir a opinião dele, um dos mais antigos combatentes da causa dos hansenianos no Brasil.

OS NÚMEROS DA HANSENÍASE

NO BRASIL

EM SANTA CATARINA

FILHOS DO

PRECONCEITO

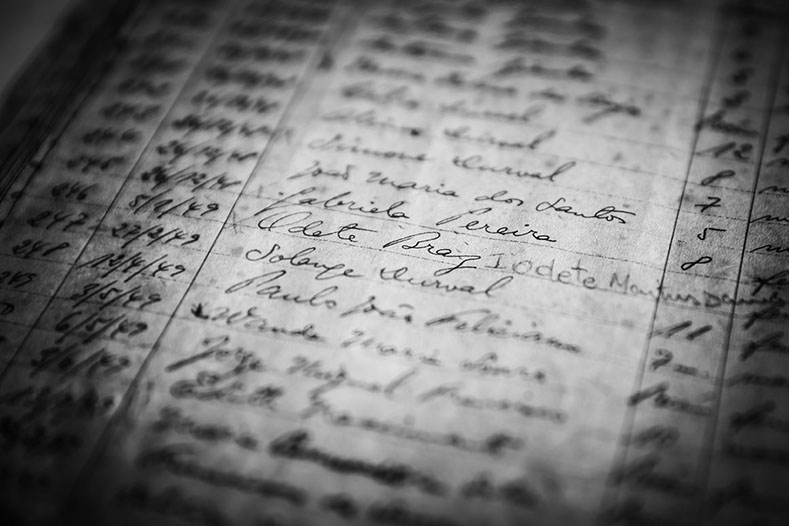

Iodete Damasio Silveira não sabe ao certo a data em que nasceu. Na página nove, nas amareladas folhas do livro de registros do Educandário Santa Catarina, está sua entrada, de número 246, no dia 5 de janeiro de 1949, com idade em branco e o nome escrito errado: Odete. Assim chegava a menina de pele clara ao local que seria seu lar até a maioridade. Filha de Manoel Bras Damasio e Vicência Martins Damásio, chegou ao Educandário com dois dias de vida e foi conhecer os pais apenas oito anos depois.

Inaugurado em 1941, no bairro Roçado, em São José, na Grande Florianópolis, o Educandário Santa Catarina foi criado pela sociedade privada Eunice Weaver e fazia parte de uma das 200 instituições filantrópicas espalhadas pelo país para receber os filhos de doentes com hanseníase.

A demanda era tanta que no primeiro ano de funcionamento, a instituição recebeu mais de 100 crianças de todo o Estado.

Sem registros de todos que passaram por lá, estima-se que o local foi lar de mais de 20 mil bebês e crianças entre o final da década de 1940 e o início de 1970. Alguns chegaram com poucas horas de vida, como lembra a diretora Cléa Duarte Raitz que está na casa há 34 anos. A maioria saía compulsoriamente aos 18 anos, como Iodete, que só na maioridade conviveu com os pais. Até então, o convívio familiar era restrito aos dias de Natal e das Mães – momentos desprovidos de emoção pela pouca convivência familiar. A segregação era tanta e tão espalhada que um vidro no Parlatório delimitava as visitas para impedir o contato físico com os doentes.

Iodete tem nove irmãos, três deles também foram para o educandário. Cresceram juntos, mas apesar do parentesco conviviam como internos da instituição.

– A gente se via, sabia que éramos irmãos, mas convivíamos como os demais – lembra Iodete.

No auge dos 70 anos, Iodete tem no rosto a expressão de uma infância desprovida do convívio familiar. Sente falta de um amor que não pôde receber e chora quando fala dos filhos e netos (ela passa as mãos nos cabelos, apoia as costas na cadeira). Mora atualmente com o marido em uma casa de dois pisos no Jardim Atlântico, em Florianópolis, próxima a um dos filhos. Ali começa a contar quando conheceu a mãe. Estava prestes a completar oito anos de idade:

– Era Natal. No educandário, as freiras me falaram que iria visitar minha mãe. Fui arrumada com a melhor roupa e embarquei em uma Kombi junto com os demais internos até a Colônia Santa Teresa. Quando chegamos, vi aquele lugar cheio de grades, fiquei assustada. Lá, as garotas mais velhas me diziam que não poderia tocar na minha mãe. Fiquei com medo – lembra.

Quando avistou a mãe, Iodete teve uma impressão fria da mulher que não lhe ofereceu nenhum gesto de carinho. A mãe não era doente, mas escolheu cuidar do marido na colônia e entregou os filhos para serem criados no educandário.

Na época em que a hanseníase era uma doença ainda sem cura, o departamento de saúde recebia a informação de um doente e ia buscá-lo, onde quer que estivesse. Quando se tratava de um casal que só um tinha a doença, o parceiro tinha a opção de acompanhar o cônjuge ou ficar com os filhos.

– Eles perguntavam: você quer ir com ele e seus filhos vão para o educandário ou você fica com eles, mas sem apoio? Muitos ficaram com uma mágoa muito grande das mães. Mas disseram para elas que aqui os filhos iriam estudar, ter casa, comida, cuidados médicos. Então as mães abriam mão dos filhos em prol de um cuidado melhor. Quando a mãe ia com o marido, eles tocavam fogo na casa – conta Clea.

O encontro entre Iodete e sua mãe foi breve. As duas não esboçaram reações.

– Era uma mulher sofrida, rígida. Eu não podia perguntar, não podia saber. Aquilo foi como um tapa – resume.

Iodete nunca conseguiu se entender com a mãe. Prestes a fazer 18 anos, teve que encarar o mundo fora da redoma do educandário e voltou para a casa dos pais.

Mas a mãe não a recebeu bem. A falta de convívio tinha criado barreiras e elas não tinham afinidades.

– Ela me dizia: “Te tirei de lá porque mandaram”. Ela não gostava de mim. Já meu pai era carinhoso comigo, mas me doía vê-lo todo mutilado. Não fui tratada com amor pela minha mãe, era como uma empregada na casa. No educandário aprendi a fazer comida, a bordar e, quando fui morar com minha mãe, minha vida desmoronou. Um ano e meio depois fugi de casa. Nunca tive amor, como posso dar algo que nunca tive? – resigna-se.

As freiras me falaram que eu iria visitar minha mãe... Fui arrumada com a melhor roupa. Lá, as garotas me diziam que eu não poderia tocá-la

LAÇOS COMPROMETIDOS

Iolanda Pereira de Oliveira nasceu em 1955. Aos cinco anos, ela foi separada dos pais, Benício e Sita e levada para morar com os tios em Imbituba, no Sul do Estado. Ela não entendia os motivos da separação. Depois, viveu no colégio interno, em Corupá, no Norte de SC. De lá foi para Angelina, também num internato. Achou que queria ser freira.

Aos 17 anos saiu do internato para estudar em Florianópolis, no Instituto Estadual de Educação. Trabalhou no setor administrativo do Hospital São Sebastião e morou com outros funcionários do hospital.

Mais tarde ingressou na Faculdade de Letras da UFSC. Entre as inúmeras mudanças, sempre privada da convivência familiar, aprendeu a viver em grupos com

regras e divisões.

– Acho que fui uma pessoa privilegiada. Sofri muito, via meus pais uma vez por ano, no Natal. Mas tive a oportunidade de estudar – conta Iolanda.

A falta de convivência com a mãe era preenchida por cartas. Com a letra de uma criança disciplinada em internato, ela

escrevia sobre saudade.

– Eu fechava os olhos e tentava lembrar o rosto dela, não queria que ele se apagasse da minha memória.

O Natal era um dos momentos mais esperados por Iolanda. A numerosa família era concentrada em uma casa no bairro Estreito, em Florianópolis, que o pai, Benício, fazia questão de alugar para a ocasião. Passados os raros momentos em família, era na hora de partir que Iolanda mais sofria.

– Quando meus pais começavam a arrumar a malinha, sentia um aperto no coração: sabia que era hora de ir. Uma vez, me lembro como se fosse hoje, estava dentro do ônibus seguindo para Corupá, quando ele parou na fila em cima da ponte Hercílio Luz. Eu tinha uns seis anos e saí do ônibus correndo. Queria voltar pra perto dos meus pais – lembra.

Iolanda e Iodete viveram os estigmas de uma doença que espalhava medo entre as pessoas. No Educandário Santa Catarina, aos 12 anos, Iodete já sentia na pele o preconceito por ser filha de pais que viviam na Colônia Santa Teresa. A partir da entrada na instituição de crianças em situações vulneráveis, os filhos de hansenianos passaram a ser segregados em grupos isolados.

– As outras crianças diziam: “Lá vem os filhos de leprosos”. Isso marcou minha infância. Lá, aprendi a me defender, porque não tinha ninguém pra fazer isso por mim – afirma Iolanda.

Apesar da trajetória diferente, Iolanda também enfrentou preconceito. Na época, as pessoas evitavam falar de onde ela vinha ou das condições da família.

– O grande problema era não poder falar da origem. As pessoas tinham medo da palavra: lepra. As pessoas não tinham passado, inventavam um.

Eu fechava os olhos e tentava lembrar o rosto dela. Não queria que ele se apagasse da minha memória

Hoje, o educandário do bairro Roçado, em São José, é usado para abrigar crianças com vulnerabilidade social

DOR DA DESPEDIDA

Era 1936. No terreno de 253 mil metros quadrados, rodeado de pasto verde e com árvores que emolduravam a área doada pelo político Nereu Ramos, em São José, começava a ser construído o Educandário Santa Catarina. Sobrados com telhados altos e janelas grandes abrigavam os quartos coletivos. Em outras peças com assoalho de madeira, berços de ferro preenchiam o espaço para os bebês recém-chegados. Lá as crianças dormiam, brincavam, estudavam. Aprendiam a viver.

Em meados de 1972, o educandário passou a atender também crianças em condição de vulnerabilidade social.

Em 1981, Cléa Duarte Raitz chegava à instituição. Era o primeiro emprego da jovem assistente social de 22 anos. Ela não tinha noção do que encontraria e o quanto o educandário faria parte da sua vida nos

próximos 35 anos.

– Quando cheguei, ainda tinha um grupo de 20 (filhos de pais com hanseníase). Eles dormiam no mesmo quarto. Não tinham vínculos, o que faz diferença na vida das pessoas. Os de 10 a 14 anos não se integravam muito com os demais. Começamos a mexer com isso. Eles moravam em um dormitório grande, e a primeira coisa que fizemos foi colocá-los no apartamento, mais parecido com uma casa – relembra a assistente social.

Quando os filhos dos doentes chegavam ao educandário, passavam por bateria de exames para serem considerados sadios. Nas fichas do educandário, relatórios das análises comprovavam a saúde das crianças. A separação sempre era um momento dolorido.

– Lembro de uma família de cinco filhos, a filha mais velha e a mãe tinham hanseníase e foram para a Colônia Santa Teresa. O pai trouxe as outras crianças para cá.

O mais novo tinha um ano e três meses.

A despedida foi bem dolorosa, eles subiram a escada chorando e o pai falava: eu volto, eu volto. Quando o mais velho fez

10 anos, o pai veio buscá-lo. Ele já tinha casado e formado uma nova família. Depois, nos anos seguintes, buscou os demais.

Outra história que marcou a memória de Cléa foi a chegada de um menino com seis horas de vida, que veio no colo da enfermeira. A mãe da criança morava na colônia, e a criança havia nascido no local.

Os filhos subiram a escada chorando, e o pai falava: eu volto, eu volto. Quando o mais velho fez 10 anos, o pai veio buscá-lo

O VÍNCULO

As visitas dos internos eram um dos momentos mais marcantes para Cléa. A falta de intimidade e do vínculo familiar deixaria marcas naquelas crianças para toda a vida. A diretora lembra que logo que chegou à instituição uma funcionária havia adotado dois bebês de lá. Ela passava um bom tempo com eles, que tiveram um desenvolvimento diferente dos demais.

Mas a maioria não teve a mesma sorte e conhecia os pais apenas nas visitas de

Natal e Dia das Mães.

– Nas visitas, ninguém se tocava, o que faz diferença. Achava triste. Os próprios pais tinham o estigma da doença.

Mesmo aqueles que já estavam negativados, tomavam remédios. Tinham medo de passar para o filho.

Prestes a se aposentar, Cléa sente que fecha um ciclo em sua vida. Muitas das crianças que a rodeavam durante o período de internato retornam em busca de documentos. Nessas visitas rápidas, ela tem a oportunidade de saber o destino delas.

Mesmo aqueles que já estavam negativados, tomavam remédios. Tinham medo de passar a doença para os filhos

REPARAÇÃO

Filhos que foram separados do convívio dos pais por conta da hanseníase buscam na Justiça reparações pelas perdas sofridas. No Brasil, até a década de 1980, uma lei federal de 1949 recomendava o isolamento compulsório dos pacientes com hanseníase em colônias. A mesma lei ordenava a entrega dos bebês de pais com hanseníase à adoção. A situação perdurou até 1986, quando os antigos hospitais-colônia foram transformados em hospitais gerais.

Segundo o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), o Brasil está no caminho para ser o primeiro país do mundo a indenizar as pessoas que nasceram nos leprosários. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou em 25 de novembro o projeto de lei 2.104, que concede medidas reparatórias às pessoas que foram separadas das famílias.

– A prática do isolamento compulsório desencadeou o maior caso de alienação parental da história do país, episódio conhecido como o holocausto brasileiro. Em 1986 os portões foram abertos, mas a luta pelo reencontro das famílias e pela reparação de danos continua – revela o coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio.

Desde sua criação, em 1981, o Morhan luta pelas pessoas com hanseníase no Brasil e no mundo e pela indenização dos cidadãos submetidos à política de isolamento. O grupo mantém o Telehansen – linha telefônica gratuita para esclarecer a população brasileira sobre hanseníase e um serviço online (www.morhan.org.br) para tirar dúvidas em tempo real.

REPORTAGEM

VIVIANE BEVILAQUA

viviane.bevilaqua

@diariocatarinense.com.br

REPORTAGEM

MÔNICA FOLTRAN

monica.foltran

@diariocatarinense.com.br

EDIÇÃO

CRIS VIEIRA

cristina.vieira

@diariocatarinense.com.br