Caçadores de índios

Até o começo do século passado, bugreiros eram pagos pelo governo e por empresas de colonização para capturar e, em muitos casos, matar aqueles que eram considerados uma “ameaça à civilização”: os indígenas, principalmente os xoclengues encontrados no Alto Vale do Itajaí

TEXTO | Carol Macário

caroline.macario@diariocatarinense.com.br

A

“O corpo é que nem uma bananeira, corta macio.”

Depoimento do ex-bugreiro Ireno Pinheiro

ao antropólogo Silvio Coelho dos Santos em 1972

ntes de deitar, os índios xoklengues penduravam as armas de caça e guerra nos galhos das árvores. Deitavam no chão, protegidos apenas por uma cobertura de folhas nas noites de chuva. Prestes a amanhecer, entravam em sono mais profundo. Era nessa hora que os bugreiros atacavam. De tocaia na mata, grupos de oito a 15 homens cercavam o acampamento. Primeiro cortavam os arcos para impedir reação. Disparavam então tiros de escopeta, para causar pânico, e o resto do serviço era feito no fio do facão: rasgavam a carne de homens e mulheres com navalhas afiadas, na barriga, nas costas, na garganta. Crianças eram jogadas para o alto para que caíssem na ponta do facão. As orelhas eram cortadas. Cada par tinha um preço, mas a orelha esquerda era a que valia para comprovar a eficiência da caçada e não deixar dúvidas da quantidade de bugres abatidos.

Em nome do progresso, o povo Laklanõ-Xokleng por pouco não foi exterminado em Santa Catarina. Até 1914, os indígenas eram alvo de caçadas estimuladas e bem pagas pelo governo e empresas privadas de colonização por serem considerados uma “ameaça à civilização”.

Crianças e mulheres poupadas da chacina eram levadas para os centros urbanos. Blumenau foi um dos maiores palcos desse circo de horrores. Na colônia, os bugreiros desfrutavam de prestígio e apoio da sociedade amedrontada pelos “silvícolas”. O caso parece pertencer a um passado remoto, mas até 100 anos atrás a matança era legalizada no Brasil.

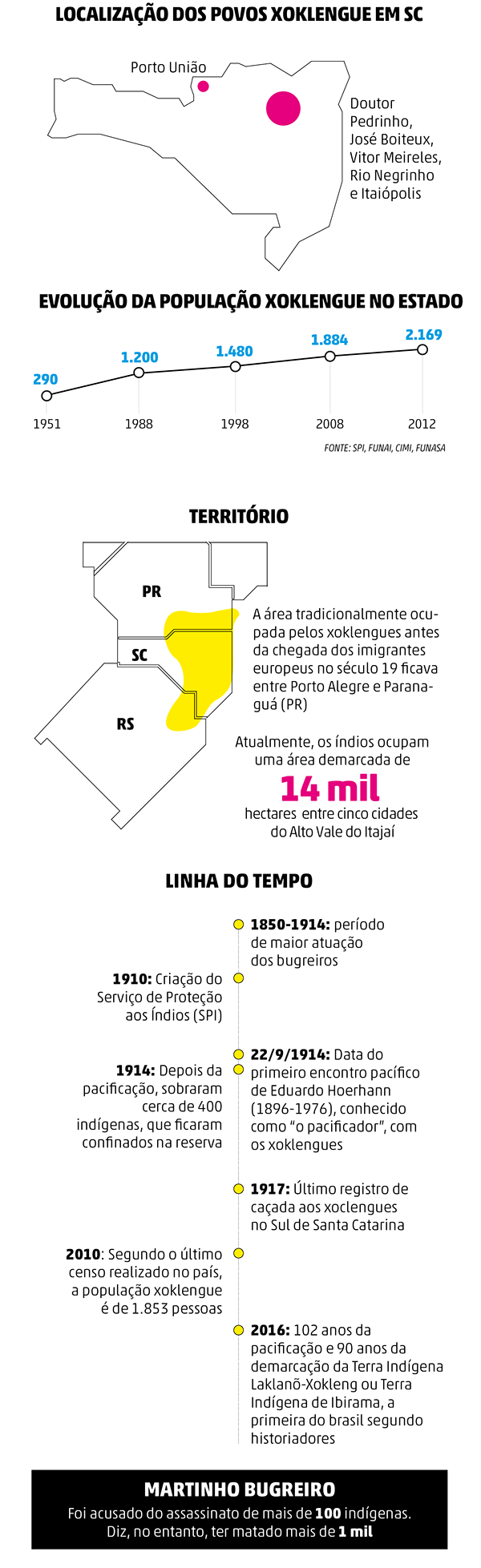

Pelo menos 4 mil anos antes da chegada dos primeiros imigrantes europeus ao Brasil, em 1824, os Laklanõ-Xokleng – denominação popularizada pelo etnólogo e antropólogo Silvio Coelho dos Santos (1938-2008), principal pesquisador da etnia – já ocupavam o território que vai de Porto Alegre a Paranaguá (PR). Conhecidos também como botocudos por usarem um enfeite no lábio inferior, eles perambulavam pela região do Vale do Itajaí e Serra Geral e a rota variava de acordo com as necessidades alimentares.

A disputa pelo território já era travada entre os próprios subgrupos xoklengues e era secular entre os guaranis e caingangues. Mas a chegada dos não índios mudou para sempre a situação. Acossados pela transformação do território, passaram a atacar os colonos. O contra-ataque foi sangrento: “Bugreiro, ou, mais explicitamente, caçador de índios, foi assim uma profissão criada e necessária ao capitalismo em expansão nesta parte da América”, escreveu Coelho dos Santos no livro Índios e Brancos no Sul do Brasil (1988).

A história desse genocídio mobilizou a comunidade científica internacional, envergonhou o Brasil aos olhos do mundo e resultou na primeira demarcação do país, a Terra Indígena Ibirama, há exatos 90 anos.

Violência autorizada pelo governo

J

á na Carta Régia de 1808, Dom João VI afirmava que a guerra aos indígenas estava declarada e quem atrapalhasse a civilização deveria ser combatido.

– Com a Lei de Terras de 1850 a situação indígena se agravou, porque tornou devoluta toda a terra que não tivesse escritura – conta o historiador Rafael Casanova Hoerhann.

A Lei de Terras abriu as portas para os imigrantes que chegavam aos milhares a Santa Catarina. São Pedro de Alcântara recebeu a primeira leva de alemães em 1829. A partir de 1850 o número aumentou. A colônia Blumenau era chamada Hamônia e ocupava toda a área onde hoje é o Vale do Itajaí. Foi a região que recebeu o maior número de imigrantes no Estado.

– As empresas colonizadoras preparavam o terreno para a inserção do colono na região. Eram organizações privadas estrangeiras, que vinham da Alemanha para preparar os lotes. Essas empresas tinham parceria com o governo brasileiro. A Sociedade Colonizadora Hanseática foi uma delas – diz o historiador e pesquisador Dioney Sartor, responsável pelo Arquivo Público Municipal de Ibirama.

Aonde o branco chegou, chegaram também as cercas. As florestas do Vale do Itajaí deram lugar às cidades, às estradas, às fazendas dos colonos e aos empreendimentos madeireiros. Tendo que disputar a caça, o palmito e o pinhão com os novos moradores, os xoklengues assaltavam as propriedades e matavam o gado, quando não os próprios colonos.

– Na Europa se fazia a propaganda de que no Brasil havia terra fértil, boa para plantar e criar gado. Com os ataques, as empresas passaram a reportar o que acontecia para os governos alemão e italiano, que pressionavam o governo brasileiro: “Se vocês querem ocupar a terra, é preciso tomar providências” – conta Hoerhann.

A providência foi afugentar. Os responsáveis pela província e as colonizadoras contratavam patrulhas para percorrer a mata e espantar os indígenas. Em 1880, o governo provincial relatava com a maior simplicidade que “para afugentar os índios, tomaria as medidas de costume: recorrer aos batedores de mato”, conforme narra o antropólogo Coelho dos Santos. O Jornal do Commercio, de Florianópolis, publicou em várias ocasiões pedidos de dinheiro para pagamento a vaqueiros para “que batam as matas e afugentem os silvícolas”.

MAIS DE MIL assassinados EM DEFESA DOS COLONOS

As tropas de bugreiros eram formadas por oito a 15 homens. Quase todos caboclos, geralmente parentes, e com muito conhecimento do território. O mais célebre deles foi Martinho Marcelino de Jesus, o Martinho Bugreiro, nascido em Bom Retiro em 1876. Ele vivia da criação de gado, mas no fundo era um aventureiro:

– Além disso era uma atividade que dava prestígio – ressalta Hoerhann.

As histórias sobre Martinho Bugreiro viraram lenda. Uma delas é sobre a vez que foi chamado para prestar esclarecimentos a respeito do assassinato de 100 indígenas. Ele mesmo respondeu: “Deve haver algum engano. Em defesa dos colonos e de suas propriedades eu matei mais de mil índios”.

mito da selvageria desfeito em congressso

Quando não mortas, as crianças eram capturadas pelos bugreiros, exibidas nas cidades e encaminhadas para orfanatos e conventos. Uma delas foi adotada em Blumenau pelo médico alemão Hugo Gensh. Batizada Maria Korikrã, a menina de nove anos foi educada nas línguas alemã, francesa e português e sabia tocar piano.

A experiência como pai de uma criança indígena foi narrada por Gensh numa monografia. O que o médico queria era desfazer o mito da selvageria e provar que ela era uma pessoa normal como qualquer outra.

O texto foi apresentado num congresso americanista em 1908 e deixou a comunidade científica chocada. Também andava por Santa Catarina na época o aventureiro e etnógrafo checo Albert Vojtech Fric, que terminou por revelar ao resto do mundo as atrocidades dos bugreiros.

A denúncia de Fric causou alvoroço. Envergonhado, o Brasil criou finalmente o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1910. Na teoria, era uma tentativa de reduzir os conflitos e nacionalizar as comunidades existentes. Na prática, serviu para garantir a segurança dos colonos.

– Os conflitos se davam com os xoklengues porque eles ainda viviam dentro de suas tradições. Os guaranis e os caingangues já estavam integrados à sociedade. Não dava mais para continuar matando. Havia pessoas aqui para contar lá fora. O Brasil ficou numa cilada: como proteger agora os índios se em 300 anos não tinha conseguido se aproximar deles? – afirma Hoerhann.

Os primeiros funcionários do SPI em Santa Catarina foram militares e por aqui não tiveram sucesso. Dois anos depois chegaram civis. Um deles foi o gaúcho Raul Abbot, que já tinha experiência de contato com os caingangues. Mas ele desistiu, primeiro porque não conseguia encontrar os índios e, em segundo lugar, porque tinha medo de ir para o mato.

É aí que começa a história do herói da pacificação e, ao mesmo tempo, o responsável pela gradual extinção de saberes tradicionais dos indígenas: Eduardo de Lima e Silva Hoerhann.

Os conflitos se davam com os xoklengues porque eles ainda viviam dentro de suas tradições. Os guaranis e os caingangues já estavam integrados à sociedade. Não dava mais para continuar matando. Havia pessoas aqui para contar lá fora. O Brasil ficou numa cilada: como proteger agora os índios se em 300 anos não tinha conseguido se aproximar deles?

Rafael Casanova Hoerhann,

historiador

Um herói odiado

S

obrinho-neto de Duque de Caxias, Eduardo de Lima e Silva Hoerhann tinha 17 anos quando chegou a Santa Catarina. Foi contratado como fotógrafo e designado pelo SPI para pacificar os ditos selvagens e evitar que continuassem a ser obstáculo ao projeto de colonização. Com a monografia de Hugo Gensh sobre Maria Korikrã em mãos, aprendeu algumas palavras no idioma nativo e em 22 de setembro de 1914 conseguiu estabelecer o primeiro contato com os xoklengues. A data até hoje é celebrada como o Dia da Pacificação.

– Riram da pronúncia e, afinal, deram-lhe uma chance. Ele foi escravizado e o obrigaram até a cortar árvores para mostrar força – conta Rafael Casanova Hoerhann, bisneto de Eduardo.

O desdobramento desse ato foi o confinamento dos indígenas na então Reserva Duque de Caxias, área atual de 14 mil hectares que ocupa os municípios de José Boiteaux, Victor Meirelles, Itaiópolis, Doutor Pedrinho e Rio Negrinho.

Durante o período em que foi funcionário do SPI, entre 1912 e 1954, Eduardo negociou a outorga de um território dedicado aos índios, que aceitaram a proposta, mas nunca a absorveram de fato. Com o passar dos anos, a assimilação cultural imposta pelo SPI acarretou a perda de tradições. De caçadores e coletores, passaram a ser também agricultores.

Não há estimativa de quantos indígenas foram mortos no auge da atuação dos bugreiros, entre 1850 e 1914, ou quantos existiam antes da chegada dos imigrantes. O que se sabe é que, à época da pacificação, foram contados 400 indivíduos.

– Desses, muitos evadiram porque não se adaptaram à ideia. Como Eduardo conseguiu? Convencendo os três grandes líderes de que a única maneira de sobreviver era na terra demarcada. Hoje eles se multiplicaram – analisa Hoerhann.

Se por um lado Eduardo foi herói e ajudou a evitar o extermínio total dos xoklengues, por outro ele foi responsável pelo fim gradual de uma cultura, obrigando os indígenas a abrir mão de costumes seculares, como o nomadismo, para ficarem confinados num espaço restrito.

– Ele obrigava os índios a trabalhar para ele, quase como escravos. Há relatos de estupro e muitas vezes ele também matou – diz Zilda Priprá, professora e uma das primeiras mulheres da comunidade xoklengue a se graduar no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, na UFSC.

Rafael sabia do passado do bisavô. Não chegou a conhecê-lo, mas sempre ouviu dos familiares que Eduardo falava pouco do SPI. Ou que tinha crises de choro quando lembrava daquela época.

Em 2001, já graduado em história, descobriu por coincidência uma caixa de documentos antigos guardados na casa de um tio-avô na Praia Comprida, em São José. Por pouco os papéis não foram queimados numa churrasqueira pelos novos inquilinos. Eram 40 anos de relatórios mensais.

O que ficou da pacificação

Depois de 102 anos da pacificação, muitas histórias e saberes tradicionais se perderam entre os xoklengues. Os horrores vividos pelos ancestrais, no entanto, permanecem na memória dos anciões.

– Quando converso com os mais velhos sobre isso, sempre é com muita tristeza e emoção – diz Zilda.

Ela é sobrinha do ex-cacique Alfredo Patté, um índio de 82 anos que vive na aldeia Bugio, uma das nove aldeias da Terra Indígena Ibirama. Ele mora com a família numa casa de cinco cômodos, localizada num morro cujo acesso é por estrada de terra, a 40 quilômetros do centro de José Boiteux. Aos poucos, a mata que ainda existe no entorno é substituída por novos empreendimentos madeireiros.

Patté enxerga e ouve com dificuldade. Conta num português com sotaque marcado memórias atrozes. Fechou os olhos e permaneceu em silêncio ao lembrar de uma mulher grávida morta a facadas:

– Esquartejaram ela, e o neném caiu da barriga.

Copacam Tschucambang, 42 anos, é o atual coordenador de cultura de uma das escolas da Terra Indígena. Ele promove encontros e trocas de saberes entre os mais jovens e os mais velhos da comunidade, inclusive para que as histórias dos bugreiros sirvam como reflexão para a nova geração.

– Foram reduzindo nosso território e o povo foi ficando num espaço pequeno. Para manter uma cultura é preciso espaço. Com a colonização, o povo foi obrigado a se instalar nesse canto. Mas não teve outra saída. Se talvez não tivessem sido confinados, hoje possivelmente estaríamos falando de um povo que viveu aqui e não existe mais – lamenta.

Xilogravuras de Elvo Damo, do álbum Xilos, 1979, reproduzidas no

livro Os Índios Xokleng - Memória Visual, de Silvio Coelho dos Santos

Rafael sabia do passado do bisavô. Não chegou a

conhecê-lo, mas sempre ouviu dos familiares

que Eduardo falava pouco do SPI. Ou que tinha

crises de choro quando lembrava daquela época.

Luta por demarcação de

37 mil hectares de terra

A

Terra Indígena Ibirama foi demarcada em 3 de abril de 1926 em decreto pelo então governador Adolfo Konder. Localiza-se ao longo dos rios Hercílio (antigo Itajaí do Norte) e Plate, que moldam um dos vales formadores da bacia do rio Itajaí-Açu, a 100 quilômetros de Blumenau.

Uma área de 20 mil hectares foi inicialmente denominada Posto Indígena Duque de Caxias. Em 1965 foi oficialmente demarcada e em 1975 recebeu o nome de Ibirama. A área atual é de 14 mil hectares, mas o povo xoklengue reivindica outros 23 mil.

– Esses 23 mil hectares, totalizando 37 mil, estão em disputa judicial há anos. A região de araucária, nossa principal fonte de alimentação, está fora da atual área demarcada. Nosso grande líder está enterrado fora daqui – diz Tschucambang.

De acordo com o PIB Socioambiental, do Programa Povos Indígenas do Brasil, no início dos anos 1970 a floresta nativa, onde abundava madeira nobre, começou a ser explorada por madeireiras, com o aval da Fundação Nacional do Índio (Funai), para um alegado usufruto pelos índios. Toda a reserva de madeira praticamente se extinguiu em meados da década de 1980.

A partir de 1979, cerca de 830 hectares da área passaram a ser periodicamente inundados pela construção da Barragem Norte, que represou o rio Hercílio com o objetivo de conter as enchentes nas cidades próximas. Eram áreas mais planas e próprias para a agricultura. Isso obrigou os xoklengues a se mudar para as partes mais altas da terra, com mata virgem.

Aí começa outro período de conflitos entre os xoclengues, os exploradores de madeira e a Funai. Somente em 1997 a fundação organizou uma equipe para recuperar as áreas invadidas por madeireiras e estudar a possibilidade da redefinição dos limites da Terra Indígena.

Para além dos problemas de demarcação e eventuais conflitos entre madeireiros, índios e colonos, o preconceito é atualmente a principal dificuldade enfrentada pelos xoklengues.

– Na cidade existe muito racismo. Muita gente tem nojo de indígena. Se antes nos matavam com armas, hoje nos prejudicam com caneta e preconceito – queixa-se Zilda.

Ao final da vida, Eduardo Hoerhann chegou a confessar ao antropólogo Darcy Ribeiro: “Tenho um arrependimento de ter tirado essa gente das matas... Para quê pacificá-los se não poderíamos protegê-los?”

QUEM SOMOS

Repórter

Editora

Repórter fotográfico

Editor de fotografia

Editor de vídeo

Editora de design e arte

Editora assistente de design e arte